「うちの子、もしかして…?」発達が気になるお子さんへ、今できること – 早期療育と”運動”の可能性

「もしかして、うちの子、少し発達がゆっくりなのかな?」 「周りの子はもうお話ししているのに、うちの子はまだ言葉が少ない気がする…」

子育てをしていると、ふとした瞬間に、お子さんの成長についてそんな風に心配になったり、周りの子と比べてしまったりすること、ありませんか?

インターネットで情報を探しては、かえって不安が大きくなったり、「気にしすぎかな」「考えすぎかもしれない」と自分に言い聞かせたり…。誰にも相談できずに、一人でモヤモヤとした気持ちを抱えているお父さん、お母さんもいらっしゃるかもしれませんね。大切なお子さんのことだからこそ、心配になるのは自然なことです。

この記事は、そんな風に、大切なお子さんの発達について少し気がかりなことがあるけれど、「どうしたらいいんだろう?」「まだ発達障害だなんて、考えたくない…」と、悩んでいるあなたに向けて書いています。

特別なことではなく、お子さんの成長を応援するためのヒントとして、「早期療育」、そして「運動」を通じたサポートについて、少しだけ知ってみませんか? 読み終わったときに、ほんの少しでも気持ちが軽くなったり、「こんな関わり方もあるんだ」と前向きな気持ちになれたりしたら嬉しいです。

「もしかして…」と感じる、その気持ち。大切にしたいサインかも。

「言葉がなかなか増えないな…」 「なんだか視線が合いにくい気がする」 「公園に行っても、他の子と上手く遊べていないみたい」 「一度かんしゃくを起こすと、なかなか収まらなくて、どう対応したらいいか…」 「落ち着きがなくて、じっとしていられないように感じる」

お子さんの様子を見ていて、こんな風に「あれ?」と感じる瞬間、ありませんか? それは、お父さんやお母さんが、お子さんのことを日々、注意深く見守っているからこそ気づける、大切なサインなのかもしれません。

一方で、「発達障害」という言葉を聞くと、ドキッとしたり、不安になったり、「うちの子に限ってそんなはずはない」と、認めたくない気持ちになったりするのも、無理のないことです。大切なお子さんのことですから、心配や戸惑いを感じるのは当然ですよね。そう感じるのは、決してあなただけではありません。

でも、もし少しでも「気になるな」と感じることがあるのなら、その気持ちを「気にしすぎかな」と打ち消してしまう前に、少しだけ立ち止まってみませんか? それは、もしかしたらお子さんが「ちょっと手伝ってほしいな」「僕(私)に合った方法で関わってほしいな」と、あなたにサインを送ってくれているのかもしれません。

「発達が気になる」というのは、必ずしも「何か大きな問題がある」ということではありません。その子の持つユニークな「個性」や「物事のとらえ方の特性」の表れなのかもしれないのです。そして、その特性を早めに理解し、少し関わり方を工夫してみることで、お子さんが持っている力をぐんと伸ばせる可能性があります。

「障害」という言葉に、今はまだ抵抗があるかもしれません。まずは、「この子の得意なことって何かな?」「どんな時に、少し困っているように見えるかな?」「どうしたらこの子らしく、もっと楽しく、のびのびと過ごせるかな?」そんな風に、お子さんのことをもっと深く知るためのきっかけとして捉えてみるのはいかがでしょうか。

「早期療育」って、こわいもの? – 実は身近な「成長サポート」

「療育」という言葉を聞くと、なんだか特別な訓練が始まるような、少し堅苦しいイメージがあるかもしれません。「うちの子に『治療』が必要なの…?」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

でも、ちょっと待ってください。「早期療育」は、決して「治療」や「矯正」を目的とするものではありません。一言でいうと、お子さん一人ひとりの発達のペースや特性に合わせて、その子が持っている力を最大限に伸ばしていくための「オーダーメイドの成長サポート」 なんです。

保育園や幼稚園の先生が、子どもたちの興味に合わせて遊びを工夫するように、療育の専門家(児童発達支援の先生、心理士さん、作業療法士さん、言語聴覚士さんなど)が、お子さんの「得意」を伸ばし、「ちょっと苦手」な部分を遊びや関わりを通して、楽しくサポートしてくれます。

なぜ「早期」がいいの?

子どもの脳は、特に小学校に上がる前の時期は、スポンジのように色々なことを吸収し、驚くほどのスピードで発達していきます。この大切な時期に、その子に合った方法で適切な刺激を与えてあげることで、神経回路が豊かに発達し、将来の様々なスキルの土台が作られやすくなると言われています。

また、早期に関わり方を工夫することで、

- 言葉の発達やコミュニケーション能力の向上

- 集団生活への適応力の向上

- 「できない」経験による自信喪失などの二次的な問題の予防

- 親子関係をより良くするためのヒントが得られる

といったメリットも期待できます。療育は、お子さんだけでなく、関わり方に悩むお父さんやお母さんにとっても、心強い味方になってくれるはずです。

体を動かすことが、心とことばを育む?「運動療育」の可能性

さて、早期療育には様々なアプローチがありますが、今回特に注目したいのが**「運動」** を通じたサポート、いわゆる**「運動療育」** です。

「え?言葉の遅れが気になるのに、運動?」と思うかもしれませんね。でも実は、体を動かすことは、心や言葉の発達にも、とても良い影響を与えることが分かってきているんです。

どうして運動がいいの?

- しっかりした「体幹」は、学びの土台! 姿勢を保つのが苦手だったり、すぐにゴロンと横になったりしませんか? 体の幹となる「体幹」が弱いと、座っているだけでも疲れやすく、集中力が続かなかったり、手先を使う細かい作業が苦手になったりすることがあります。遊びの中で体幹を鍛えることは、落ち着いて物事に取り組むための基礎作りになります。

- たくさんの「感覚」を育てよう! 私たちは、触る、聞く、見る、味わう、嗅ぐといった五感だけでなく、体がどれくらい傾いているかを感じる「平衡感覚」や、手足がどこにあってどれくらい力を入れているかを感じる「固有受容覚」など、様々な感覚を使っています。運動を通してこれらの感覚をバランスよく刺激し、脳が情報を整理する力(感覚統合)を育むことで、周りの状況に合わせて適切に行動したり、感情をコントロールしたりする力が養われます。

- 脳がイキイキ! 体を動かすと、脳への血流が増え、神経細胞の働きが活発になります。新しい動きに挑戦したり、ルールのある遊びをしたりすることは、脳の色々な部分を刺激し、考える力や記憶力、問題解決能力などを育むことにつながります。

- 「できた!」が自信になる! 転ばずに走れた、ボールをキャッチできた、ブランコがこげるようになった…。「できた!」という成功体験は、お子さんの自己肯定感を高めます。「やればできるんだ」という気持ちは、新しいことへ挑戦する意欲にもつながります。

- コミュニケーションの練習にも! 追いかけっこでの順番待ち、ボールのパス、「かして」「どうぞ」のやり取りなど、運動遊びの中には、言葉を使わなくてもできるコミュニケーションの機会がたくさんあります。ジェスチャーを使ったり、相手の動きを見たりする中で、自然と社会性を学ぶことができます。

- 気分スッキリ!ストレス発散! 思いっきり体を動かすと、気分がスッキリしますよね。エネルギーを発散させることで、気持ちが安定し、癇癪が減ることもあります。

どんな運動があるの? 難しく考えなくてOK!

「運動療育」というと、特別な器具を使ったり、難しいことをしたりするイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。

- 公園で思いっきり遊ぶ! (走る、滑り台、ブランコ、ジャングルジム、砂遊び)

- お家でできること! (追いかけっこ、布団やクッションの上でゴロゴロ、ダンス、風船バレー、手遊び歌、粘土、お絵描き)

- バランス感覚を養う! (平均台の上を歩くマネ、つま先立ち、片足立ちに挑戦)

- 感覚遊び! (ボールプール、トランポリン(もしあれば)、水遊び、新聞紙びりびり)

大切なのは、お子さんが「楽しい!」と感じられること。療育と構えずに、まずは普段の遊びの中に、少しだけ「体を動かす要素」を取り入れてみるのはいかがでしょうか?

体を動かすことで気分が高揚し、思わず声が出たり、要求を伝えようとしたり…そんな風に、言葉の発達にも繋がっていくケースも少なくありません。「楽しい!」という気持ちが、コミュニケーションの第一歩になることもありますよ。

「まず、何をすればいいんだろう?」最初の一歩のヒント

「療育や運動が良いのは分かったけど、じゃあ具体的にどうすれば…?」と思いますよね。焦らなくて大丈夫です。まずできることから、少しずつ始めてみませんか?

- 一人で悩まず、話してみよう まずは、信頼できる人に気持ちを話してみるだけでも、少し楽になるかもしれません。

- 地域の相談窓口: 保健センターの保健師さん、子育て支援センターのスタッフさんなどは、身近な相談相手です。地域の情報も教えてくれます。

- かかりつけの小児科医: 発達について相談できる場合もあります。必要であれば専門機関を紹介してくれることも。

- 児童相談所: 虐待だけでなく、子育て全般の相談に乗ってくれます。

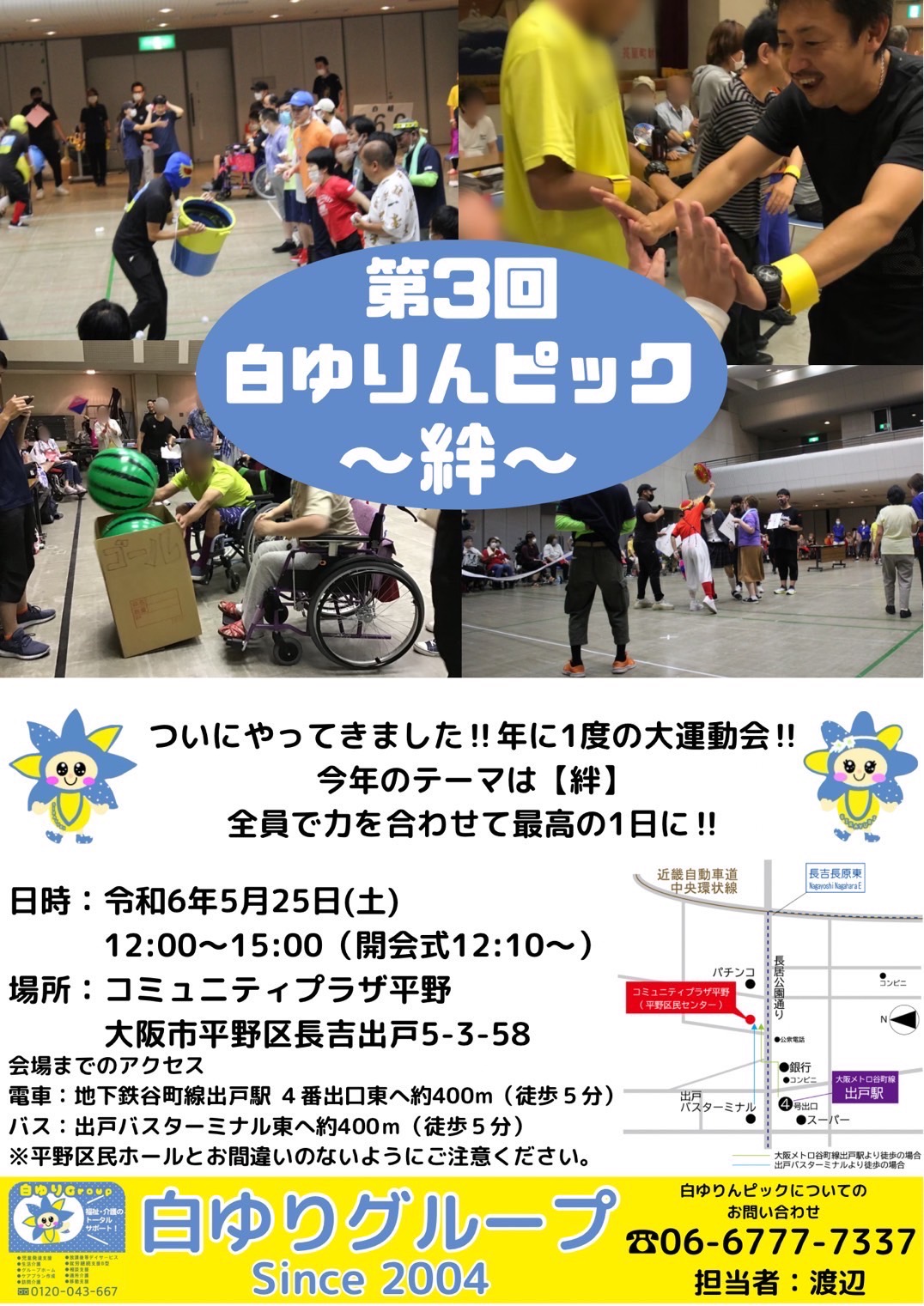

- 児童発達支援センター/事業所: 療育を専門に行っている施設です。見学や相談を受け付けているところも多いので、問い合わせてみるのも良いでしょう。(お住まいの自治体の福祉課などで情報が得られます)

- 「発達検査」って受けたほうがいいの? 発達検査は、お子さんの得意なことや苦手なこと、発達のバランスなどを客観的に知るためのツールの一つです。知能検査や行動観察など、様々な種類があります。 結果を見てショックを受けることもあるかもしれませんが、「診断」のためだけではなく、「お子さんの特性を理解し、より良い関わり方を見つけるためのヒント」として捉えることもできます。 受けるかどうか、いつ受けるかは、ご家族でよく相談して決めるのが良いでしょう。検査を受けたからといって、すぐに何かが大きく変わるわけではありません。

- 焦らないで。お父さん、お母さん自身のことも大切に お子さんの発達について悩み始めると、どうしても「早くなんとかしなきゃ!」と焦ってしまったり、自分を責めてしまったりしがちです。でも、一番大切なのは、お父さんやお母さんが笑顔でいること。 完璧を目指さなくて大丈夫です。疲れたなと感じたら、少し休んだり、自分の好きなことをする時間を持ったりしてくださいね。同じような悩みを持つ親御さんと繋がれる場所(地域のサークルやオンラインコミュニティなど)を探してみるのも、支えになるかもしれません。

最後に – あなたは一人じゃない

お子さんの発達が気になり、この記事を読んでくださったお父さん、お母さん。その心配な気持ちは、お子さんを深く愛し、真剣に向き合っている証拠です。

早期療育や運動療育は、「遅れを取り戻す」ためだけのものではありません。お子さん一人ひとりが持っている素晴らしい個性や可能性を、もっともっと輝かせるための、前向きな選択肢の一つです。

すぐに答えが見つからなくても、大丈夫。完璧な親なんていません。周りのサポートを上手に借りながら、お子さんと一緒に、ゆっくり、一歩ずつ進んでいきましょう。

この記事が、少しでもあなたの心を軽くし、次の一歩を踏み出すきっかけになれたら、こんなに嬉しいことはありません。

参考文献

(※提供されたリストの中から、記事内容との関連性が高そうなものを中心にいくつか抜粋・整理しました。全てのソースを網羅しているわけではありません。)

- 国立特別支援教育総合研究所 (nise.go.jp)

- 日本発達障害ネットワーク (dinf.ne.jp) 発達障害の人たちに対する早期療育の効果

- 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

- 厚生労働科学研究成果データベース (mhlw-grants.niph.go.jp)

- 神戸大学 大学院医学研究科・医学部 (med.kobe-u.ac.jp) 神経発達症に対するエビデンスのある療育プログラム

- PMC (ncbi.nlm.nih.gov) Early Intervention for Children With Developmental Disabilities and Their Families via Telehealth: Systematic Review

- MDPI (mdpi.com) The Efficacy of Early Interventions for Children with Autism Spectrum …

- Sage Journals (journals.sagepub.com) Parenting Interventions That Promote Child Protection and Development for Preschool-Age Children with Developmental Disabilities: A Global Systematic Review and Meta-Analysis