強度行動障害のある子どものための支援ガイド:原因の理解と効果的な関わり方(ABA・PECS)

1. 強度行動障がいとは?「困った行動」ではなく「困っているサイン」です

「強度行動障がい」という言葉に、今、不安や焦りを感じておられるかもしれません。

これは、ご本人の安全や周りの方の暮らしに大きな影響を及ぼすほどの、激しい行動が繰り返し見られる状態を指す、日本の福祉現場で使われる言葉です。(海外では「Challenging Behavior(挑戦的行動)」とも呼ばれます。)

たとえば、

- 自分自身を叩いたり、噛んでしまったり…(自傷)

- 他の人に手が出てしまったり、物を壊してしまったり…(他害・破壊)

- 気持ちが落ち着かず、激しいパニックや興奮が長時間続いたり…(興奮・混乱)

といった行動が、繰り返し見られることがあります。

こうした行動が続くと、ご本人が怪我をしないか心配であると同時に、支えるご家族も「どう接したらいいんだろう」「育て方が悪かったんだろうか」と、出口の見えない悩みを抱え込んでしまいがちです。

けれど、一番大切な視点があります。

それは、これらの行動を「わがまま」や「悪いこと」として捉えるのではない、ということです。

その行動は、ご本人からの必死の「SOS」であり、言葉にできない「苦しい」「助けて」「分からない」という叫びなのです。

だからこそ、私たち白ゆりグループは、行動を無理に止めるのではなく、その裏にある「理由」や「伝えたい気持ち」に寄り添います。

「どうしたら安心して過ごせるか」「どんなサポートがあれば、その苦しさを取り除けるか」を、ご家族と一緒に考え、支援していきます。

2. 強度行動障害の「原因」と行動の「理由」

「育て方のせい」ではありません

まず、とても大切なことをお伝えします。

強度行動障がいに見られる行動は、決して「ご家庭での育て方が悪かったから」起きるわけではありません。

多くの場合、背景には自閉スペクトラム症(ASD)や知的障がいといった、その方が生まれ持った発達の特性が関係していると言われています。

ご家族がどんなに愛情を注ぎ、一生懸命に関わり方を工夫しても、それだけでは変えるのが難しい脳機能や感覚の特性が影響しているのです。

「自分のせいだ」とご自身を責めないでください。

むしろ、正しい情報や支援にアクセスしにくい**「情報不足」や「社会的な孤立感」**こそが、ご家族を追い詰める大きな要因です。(Međaković, J. et al., 2024)

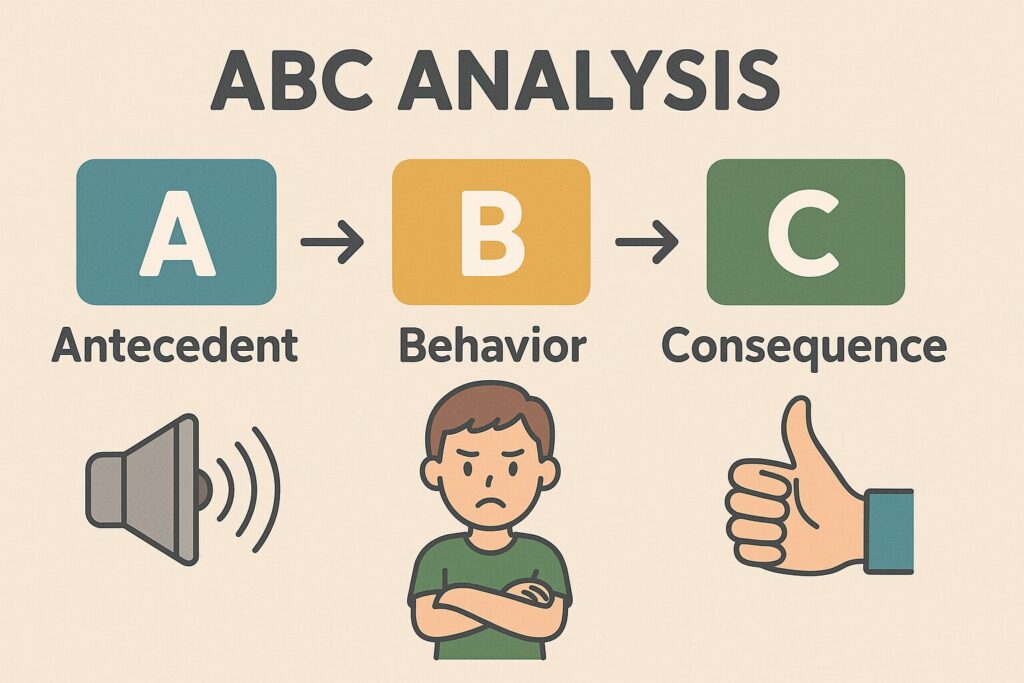

行動の「理由」を探る「ABC分析」

では、なぜその行動は起きるのでしょうか? そのヒントを探るための非常に有効な方法が**「ABC分析」**です。これは、行動の「前後」に注目し、その行動が持つ「機能(意味や目的)」を科学的に探る方法です。

- A (Antecedent) = 先行条件

- その行動が起こる前に、何があったか?

- (例:騒がしい場所に行った、課題を求められた、要求が通らなかった)

- B (Behavior) = 行動

- 具体的にどのような行動が起きたか?

- (例:床に頭を打ち付けた、大声で叫んだ)

- C (Consequence) = 結果

- その行動の後に、何が起こったか?

- (例:周りが注目した、要求が通った、苦手な課題を中断できた)

この3点を丁寧に記録し分析することで、「こういう時に行動が起きやすい」「この行動によって、本人は〇〇を伝えようとしている(または、〇〇から逃れようとしている)」というパターンが見えてきます。

これが、ご本人の「困りごと」を理解し、ご家族が求めている「根拠ある支援」(Maas, C. et al., 2024)へとつなげる、最も重要な第一歩となるのです。行動に対して、具体的にどのようなサポート方法(療育)があるのかを見ていきましょう。

3. 強度行動障害への療育:ABA、PECSの効果とは?

強度行動障がいの支援では、「ABC分析」で見つけた「理由」に基づいて、専門的な療育(サポート)を行います。

その中でも、科学的根拠(エビデンス)に基づき、特に効果が期待されている代表的なものが「ABA」と「PECS」です。

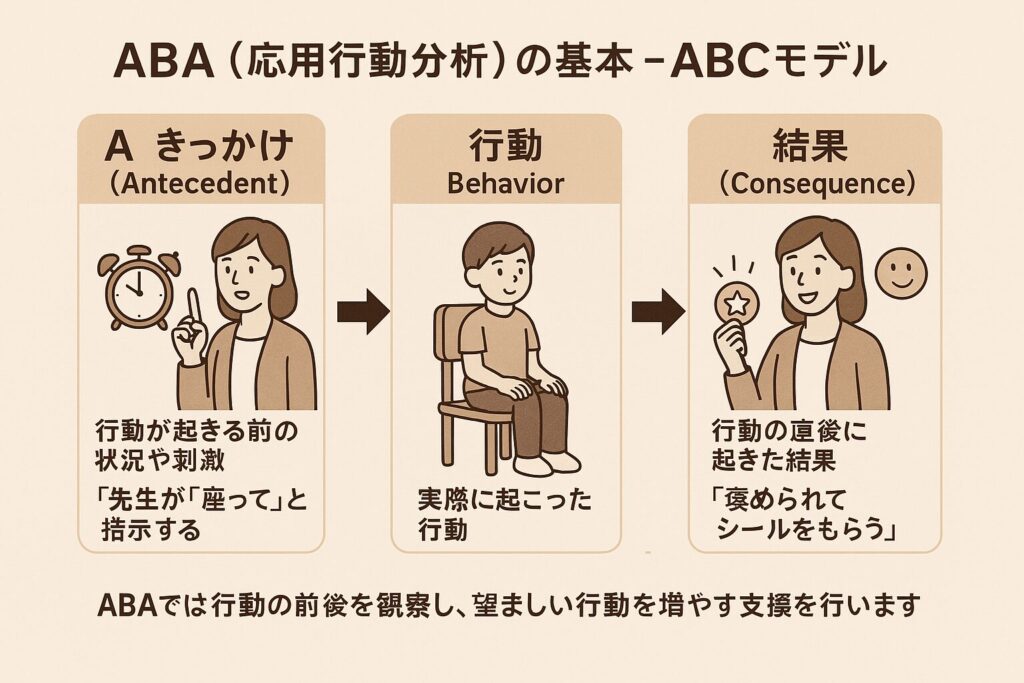

ABA(応用行動分析)- 行動の「理由」に基づくアプローチ

ABAは、前のセクションでお話しした「ABC分析」をベースに、具体的なサポートを組み立てる考え方です。

もし行動の理由(C: 結果)が「注目してほしい」であれば、行動が起きる前(A: 先行条件)に適切な注目を向けたり、行動(B)が起きた時はあえて注目を減らしたりします。

重要なのは、不適切な行動(B)の「代わり」となる、より適切な行動(例:言葉で伝える、助けを求める)を教え、その行動ができた時に、ご本人の要求が満たされる(C)ように導くことです。

FCT(機能的コミュニケーション訓練)

この「代わりの行動」を教えることを、特に**FCT(機能的コミュニケーション訓練)**と呼びます。

「助けて」と伝えるためのサインやカード、「やめたい」と意思表示するためのジェスチャーなど、ご本人に合った「適切な伝え方」を一緒に練習します。

これにより、「言いたいことが伝わる」という成功体験を積み重ね、強度行動障がいの行動(B)を使わなくても済むようにしていくのです。

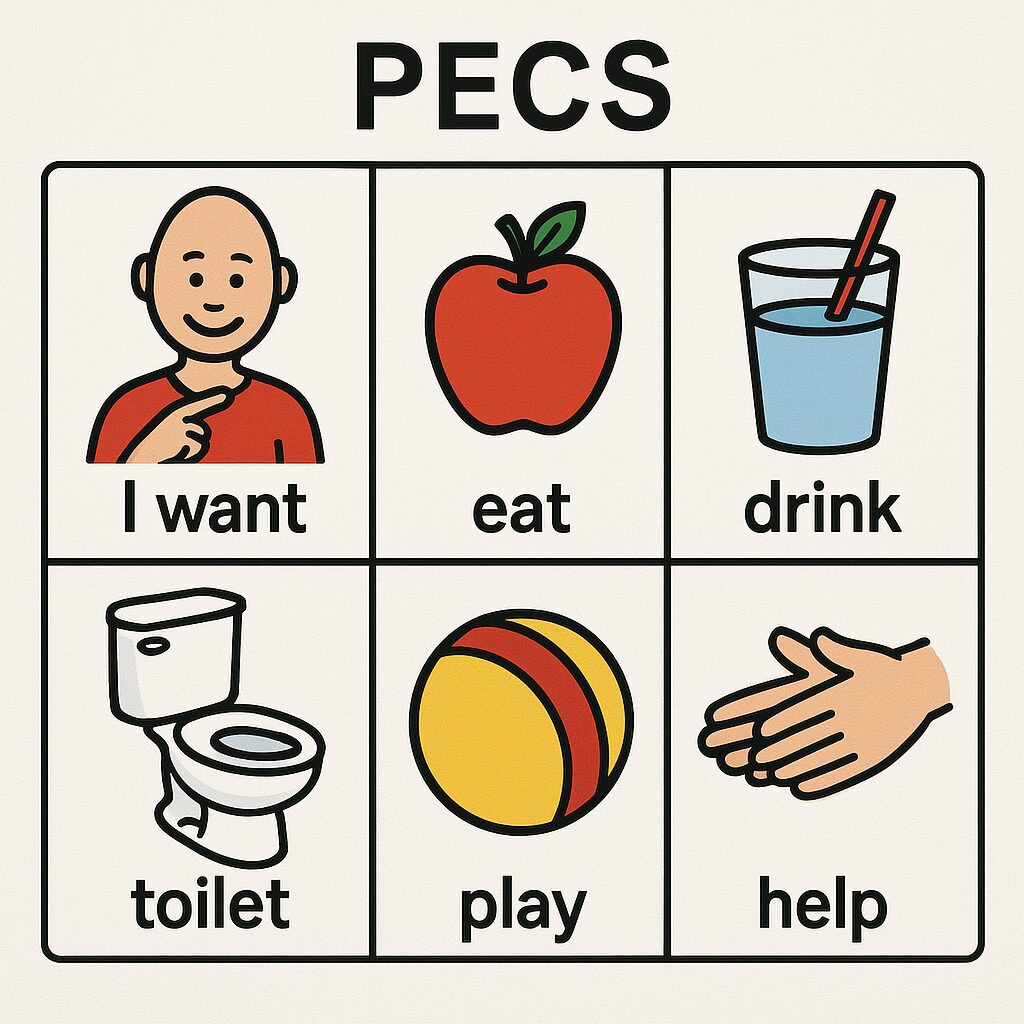

PECS(ペクス)- 「伝えたい」を形にする強力なツール

自分の気持ちを言葉でうまく伝えられないもどかしさが、行動の大きな引き金になることは少なくありません。

**PECS(絵カード交換式コミュニケーションシステム)**は、そうしたお子さんのための、非常に効果的なFCT(機能的コミュニケーション訓練)の手段の一つです。

「おやつ」「ジュース」「トイレ」といった要求が描かれた絵カードを相手に渡すことで、「言いたいことが伝わった!」という経験を積みます。

PECSによって「適切な伝え方」を学ぶことは、ご本人のフラストレーションを劇的に減らし、結果として強度行動障がいの予防や減少に直結します。

【事例から学ぶ:ABAとFCT(PECS)の効果】

4歳のBちゃんは、言葉の発達にゆっくりさがあり、思い通りにならないとかんしゃくを起こして大声で泣いていました。(B: 行動)

ABC分析を行うと、どうやら「要求が通らない時」(A: 先行条件)にその行動が起きやすいことが分かりました。

そこで、泣く代わりの行動として、**FCT(PECS)**を取り入れました。 Bちゃんが「ジュース」のカードを渡せた時(適切なB’)に、すぐにジュースを提供する(C)ことを徹底しました。

最初は戸惑っていたBちゃんでしたが、「泣くよりも、カードを渡した方が確実に伝わる」という経験を繰り返すうちに、かんしゃくの回数は目に見えて減っていきました。

4.支援の鍵は「連携」- ご家庭と専門機関で歩む道

強度行動障がいの支援は、ご家庭や学校といった「日常の場」での関わり方が非常に重要です。

日常生活での工夫(環境調整)

ABC分析で行動のきっかけ(A)が見えてきたら、そのきっかけ自体を減らす「環境調整」も有効です。

- 刺激を減らす: 騒がしい場所が苦手なら、イヤーマフを使ったり、静かな場所に移動したりする。

- 見通しを持たせる: 予定が変わると不安になるなら、絵や写真で一日のスケジュールを示し、変更がある場合は事前に伝える。

- 「できた!」を増やす: 難しい課題は小さなステップに分け、一つひとつクリアできたら具体的に褒める。

一番大切なこと:一人で抱えず、「チーム」で支える

ご家庭だけでABC分析を行い、ABAやFCTを実践するのは、非常に大きな負担がかかります。

大切なのは、ご家族だけで頑張ることではなく、私たち専門機関と「チーム」になることです。

ご家庭での様子(ABCの情報)を私たち支援者に共有していただき、私たち専門家がその「理由」を分析し、ご家庭でもできるFCTや環境調整の方法を**「一緒に」**考え、ご提案します。

強度行動障がいの支援は、支援者個人の経験則ではなく、施設全体で一貫した「組織的サポート」(Gore, N. J. et al., 2022)として行われるべきです。

白ゆりグループは、ご家族、学校、そして私たち専門機関が密に「連携(Collaboration)」し、ご本人にとって「どこにいても安心できる環境」を作ること(Setting-wide PBS)を目指しています。

一人ひとりに合わせた支援で、より良い明日へ –

強度行動障がいは、ご本人にとっても、周りの人々にとっても、大きな困難を伴う状態です。

しかし、その行動の背景にある「困りごと」や「伝えたい気持ち」に目を向け、適切な支援を根気強く続けることで、状況は必ず変化していきます。

- ABAやPECSといった療育的なアプローチは、科学的な根拠に基づき、困った行動を減らし、コミュニケーション能力を高めるための有効な手段です。

- 医療的な選択肢として、薬物療法(リスパダールやエビリファイなど)が検討されることもありますが、これは医師との十分な相談の上で、慎重に進められるべきものです。

- 何よりも大切なのは、ご家庭や学校といった日常の場での理解と工夫です。ABC分析の視点で行動を捉え、FCTなどを通して適切なコミュニケーション方法を育むことが、予防と改善の鍵となります。

一つの方法に固執せず、ご本人の特性や状況に合わせて、さまざまな支援を柔軟に組み合わせていくことが大切です。

療育や医療の専門家、学校の先生、そしてご家族が連携し、チームとなって支えていくことで、ご本人がより穏やかに、自分らしく生きていくための道筋が見えてくるはずです。

これからも、研究や実践を通して、より良い支援の方法が生み出されていくことでしょう。希望を持って、一歩ずつ、共に歩んでいきましょう。

「もう限界かもしれない」と感じたら、その手を離さないでください。

「うちの子のことかもしれない」

「この子の将来は一体どうなってしまうんだろう」

「毎日対応に追われて、もう心も体もクタクタだ」

強度行動障がいかもしれない行動を目の当たりにするとき、ご家族が感じる不安や焦り、そして出口の見えない日々に感じる孤独感は、計り知れないものがあります。

「相談したって、何が変わるんだろう」

「こんな状態を、他の誰かに理解してもらえるはずがない」

そう思って、一人ですべてを背負い込んでしまうお気持ちも、私たちは痛いほどわかります。

ご家族が必死に頑張ってこられたこと、そして今、疲れ果ててしまっている現実を、私たちは知っています。

でも、どうか一人で戦い続けないでください。

ご家族が笑顔を失ってしまうこと、それこそが私たちにとって一番避けたい未来です。

私たち白ゆりグループ(有限会社SK・NPO法人白ゆり)は、ただ話を聞くだけの場所ではありません。

大阪市平野区というこの地域で、長年多くのご家族と向き合い、一緒に悩み、一緒に泣き、そして一緒に解決策を探してきた「伴走者」です。

「こんなことまで話していいんだろうか」とためらうような、ささいな日常の困りごとから、言葉にするのもつらい切実な悩みまで、すべて受け止めます。

専門のスタッフが、ご本人とご家族のこれまでの歩みと現在の状況を丁寧にお伺いし、「今すぐできること」から「未来に向けたステップ」まで、具体的なサポートや療育の選択肢を一緒に組み立てていきます。

その重荷を、少しだけ私たちに分けていただけませんか?

まずはお話をお聞かせいただくことから、新しい一歩が始まります。

私たちと一緒に、ご本人にとってもご家族にとっても、より良い明日を探しましょう。

お問い合わせ方法

- 電話でのお問い合わせ

専門スタッフが対応いたします。お気軽にご連絡ください。

0120-043-667 - 問い合わせフォームでのお問い合わせ

ウェブサイトのフォームから、詳しい状況やご相談内容をお送りください。確認後、ご連絡させていただきます。問い合わせフォームはこちら

強度行動障がいへの支援は、早期の気づきと対応が、ご本人とご家族の未来にとって、とても大切です。

どんな小さなことでも構いません。「ちょっと聞いてみたい」という気持ちがあれば、どうぞお気軽にご連絡ください。

私たちが、皆さまに寄り添い、サポートさせていただきます。

参考文献

- Matson, J. L., & Williams, D. E. (2014).Functional Assessment of Challenging Behavior

- Narumoto, J. et al. (2009). Challenging behavior of patients with frontal dysfunction managed successfully with behavioral intervention

- Lindgren, S. M. et al. (2016). Telehealth and Autism: Treating Challenging Behavior at a Distance↩︎

- Charlop-Christy, M. H. et al. (2002). Using the picture exchange communication system (PECS) with children with autism: assessment of PECS acquisition, speech, social-communicative behavior, and problem behavior

- Flippin, M. et al. (2010). Effectiveness of the Picture Exchange Communication System (PECS) on Communication and Speech for Children With Autism Spectrum Disorders: A Meta-Analysis

- Ganz, J. B. et al. (2012). Meta-analysis of PECS with individuals with ASD: Investigation of targeted versus non-targeted outcomes, participant characteristics, and implementation phase

- Međaković, J. et al. (2024). Perceptions on support, challenges and needs among parents and caregivers of children with developmental disabilities in Croatia, North Macedonia and Serbia: a cross-sectional study

- Strehlke, E. et al. (2024). Whom to ask? Whom to trust? Parents’ preferences for sources of advice on social-emotional parenting issues

- Gore, N. J. et al. (2022). A revised description of positive behavioural support

- Ćeranić, I. et al. (2024). INTERNET AS A SOURCE OF INFORMATION FOR PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES…