フランスの早期療育とインクルーシブ教育の取り組みから学ぶ、日本の未来へのヒント

フランスの福祉教育の先進事例を通じて考える

日本ではインクルーシブ教育の推進が進められていますが、分離型の教育制度や支援の均等性など、まだまだ課題が残っています。

一方、フランスでは2005年に制定された「障害者基本法」により、障害のある子どもを含め、すべての子どもが近隣の学校で教育を受ける権利が保証されています。

本記事では、フランスにおける先進的な早期療育とインクルーシブ教育の取り組みを通じて、日本が学ぶべきポイントをご紹介します。

フランスの教育制度とインクルーシブ教育の進展

義務教育の年齢とユニークな取り組み

フランスの義務教育は3歳から16歳までの13年間です。

2019年から、義務教育の開始年齢が6歳から3歳に引き下げられ、教育格差の是正が進められています。

また、特別支援を必要とする子どものために、小中学校内に特別支援ユニット「ULIS」が設置され、7つの障害種別に応じた小集団教育が展開されています。

これにより、障害児が通常の学級にインクルードされながら、個別のニーズに応じた支援を受けられる仕組みが整っています。

特別支援施設IMEの役割

IME(特別支援教育施設)は厚生省の管轄で、教育と医療を統合した支援が提供されます。

ここでは、心理士や言語聴覚士、作業療法士などの多職種が連携し、個々の子どもに適した支援を行っています。

特に、自閉症児への対応では、絵カードや写真カードを活用した視覚的支援や、子どもの状況に応じた柔軟な教育計画が組まれています。

早期療育:発達障害への迅速な支援の重要性

フランスでは、2歳児・3歳児を対象とした義務健診を通じて、発達障害の早期発見を進めています。

特に自閉スペクトラム症(ASD)の子どもに対しては、CAMSP(早期医療社会活動センター)やS.E.S.S.A.D.(特殊教育および在宅ケアサービス)といった支援機関を通じ、早期介入が行われています。

これにより、診断の遅れを防ぎ、家族支援と併せて包括的なサポートを提供しています。

また、2020年には小学校内に自閉症クラス(UEEA)が新設され、通常のクラスに在籍しながら、特別な教育を受けられる仕組みが整備されました。

このような国の取り組みは、特別支援が必要な子どもたちの学びの場を広げる重要な役割を果たしています。

日本とフランスの比較から見える課題と可能性

日本とフランスの教育制度は、一見似ている部分もありますが、フランスのほうが早期介入や包括的な支援の仕組みで一歩進んでいる印象があります。

特に、フランスの取り組みから以下の点が学べます。

- 早期療育の充実:義務健診の導入や、早期診断を担う専門機関の設置。

- 多職種連携の重要性:心理士や言語聴覚士などがチームで支援を行う。

- 柔軟な教育環境:通常学級と特別支援ユニットの併用で、子ども一人ひとりのニーズに応える。

フランスの成功事例から白ゆりグループが目指す未来

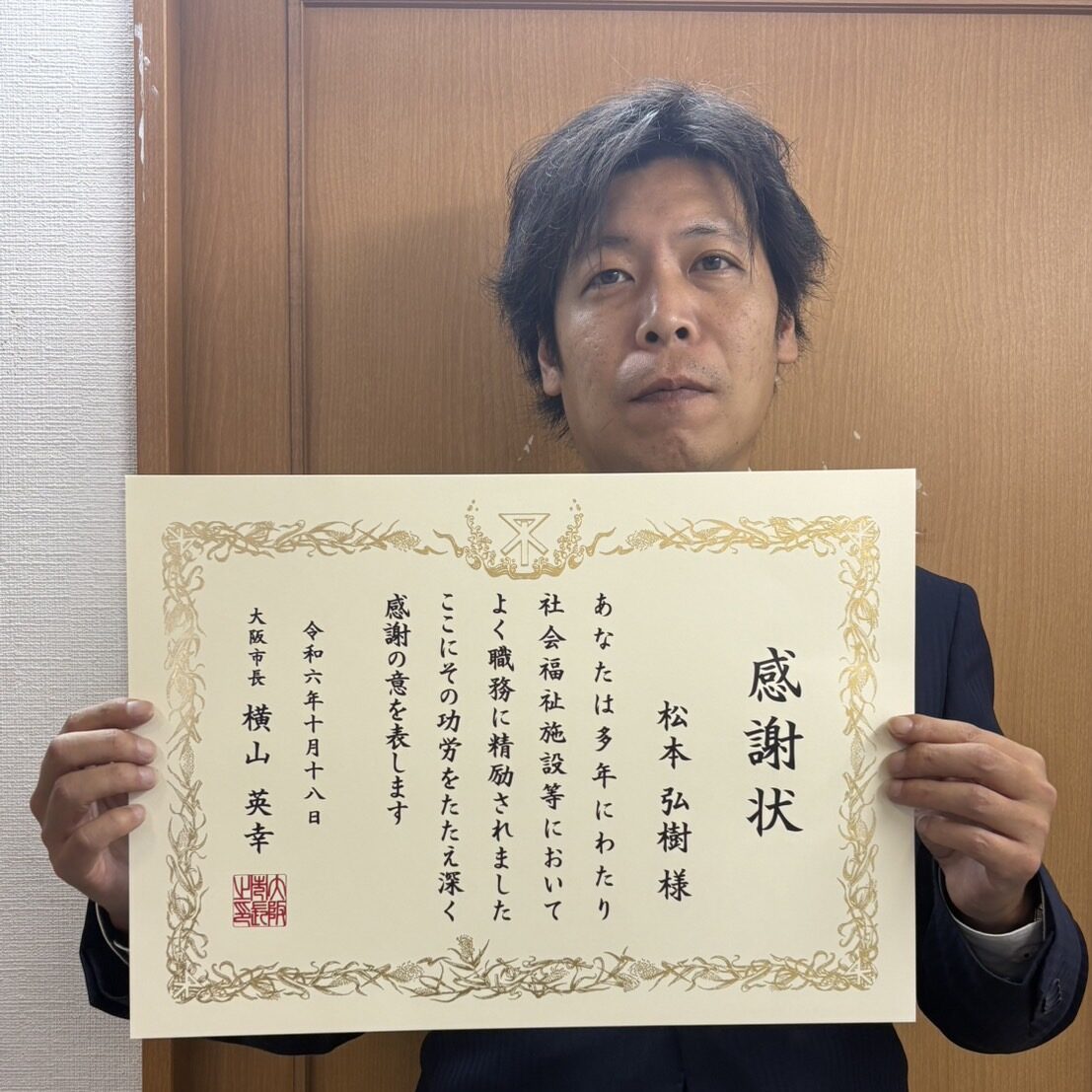

白ゆりグループとしても、フランスの事例から学び、日本国内での支援をさらに発展させることが可能です。

たとえば、地域の特性に応じた柔軟な療育プログラムの提供や、家族支援を強化することで、子どもと家族が安心して生活できる環境を整えることが重要です。

また、フランスのように多職種が連携して支援を行う体制を整備することで、より包括的なケアを提供できます。

私たちは、子どもたち一人ひとりのニーズに寄り添い、可能性を広げるお手伝いをしていきます。

まとめ:次の一歩を踏み出すために

フランスの早期療育とインクルーシブ教育の取り組みは、日本にとって多くの示唆を与えてくれます。

白ゆりグループでは、これらの事例を参考にしながら、地域に根差した支援を進め、障害のある子どもたちとその家族がより良い生活を送れる社会の実現を目指します。

「私たちと一緒に未来を築きませんか?」 ぜひお気軽にお問い合わせや見学予約をお待ちしています。

お問い合わせはこちら

参考文献

- 是枝喜代治・田尻由起・杉田記代子(2023)「フランスの早期療育と自閉症支援の実際 ~特別支援教育施設、日本人学校、早期療育機関の視察から~」福祉社会デザイン学研究 1, p.21-42.